こんにちは、まなびや たぬき堂のたぬきです。

「この場所、インスタで話題になってる」

「この人のことを、みんなが絶賛している」

「あのイベントは、大したことないらしい」

そんな言葉を聞くと、つい「そうなんだ」と思ってしまう。

でも、実際に行ってみたり、使ってみたり、話してみたりすると、

「あれ?」と思うこともある。

逆に、「微妙らしい」「あまり良くないって聞いた」と言われていたものが、自分にとってはすごくしっくりきたり、心に残ったりすることもある。

評判は、判断材料の一つとして役に立ちます。

でも、それだけで判断すると大切なものを見落とすかもしれない。

だから今日は、「みんなが良いというものは、本当に良いのだろうか?」という問いを立てて、ゆっくりと考えてみようと思います。

切り取られた情報

SNSで流れてくる短い動画や、切り取られた発言。

「この人、こんなこと言ってる」「ひどい」「炎上してる」

そんな言葉が並ぶと、ついその印象だけで判断してしまいそうになります。

でも、全文を読んでみたら、その発言は前後の文脈の中で、まったく違う意味だったりする。

あるいは、動画の前後を見たら、その人がむしろ配慮して話していたことがわかったりする。

情報は、切り取られると意味がまったく変わってしまいます。

一部の文章や動画で判断すると、誤解が生まれる。

そして、その誤解が、誰かを傷つけることもある。

だから、SNSで流れてきた動画を見た時は、判断を急がないことがとても大切です。

動画を拡散する前に、必ず全部を聴いてから判断する。

それは、今の時代に必要な、静かな誠実さです。

有名人の発言

YouTubeなどでインフルエンサーが話していることは、本当に正しいのでしょうか?

たとえば、こんなことがネット上で広がっています。

「都会では、車はいらない」

「持ち家より、賃貸が合理的」

「田舎は、不便でコスパが悪い」

そんな言葉を聞くと、たしかにそうかもしれないと思ってしまうかもしれません。

でも、実際に暮らしてみると、違うことが見えてきます。

たとえば、田舎のスーパーで買う野菜や魚は、鮮度が全然違うし、値段も安い。

持ち家は、家族構成や生活スタイルで、どちらがいいか、全く違ってくる。

車通勤であれば、雨の日も濡れずに済むし、夏の猛暑も凍えるような寒い冬も、快適に通勤できる。

車があれば、思いついたらいつでもすぐに出掛けられる。

逆に、電車しか移動手段がないと、家族旅行の交通費は高くなるし、荷物も全部持たなければならない。

駅から離れている場所を観光するのは難しいので、決められた観光コースをまわるだけになってしまう。

車がないと、行動範囲がとても狭く、画一的で、限定的になってしまう。

カーシェアは、便利そうに思えるけれど、前の利用者のゴミが残っていたり、荷物を置いておけなかったりして、思ったより気を遣うこともある。

このように見合理的に見えても、実際に“しっくりくる”ことは、やってみないと分からない。

一部の人の言葉を真に受けてを信じてしまうと、間違った判断をしてしまう可能性があるのです。

Instagramの写真

インスタの写真は、どれも映えていて、その場所がとても魅力的に見える。

実際にその写真を見て行ってみると、たしかに、きれいだった。

写真もたくさん撮った。

でも、なんだかせわしなかった。

その帰り道、ふと立ち寄った誰もいない川沿いの風景がとても美しかった。

風の音と、鳥の声と、草の匂いに包まれて、ほっと落ち着く。

もしかしたら、この場所の方が好きかもしれない。

人気の場所が悪いわけじゃない。

でも、“映える”ことと“心が満たされる”ことは、ちがうということなのです。

写真映えはしないかもしれないけれど、素晴らしい場所はたくさんあります。

それはネットには載っていない、自分が見つけたとっておきの場所になるかもしれません。

万博の評判

2025の大阪・関西万博も、開幕当初は、評判が悪かった。

「USJの方が面白い」「虫が多いらしい」「行列がひどい」

そんな声がSNSにあふれていました。

でも、実際に行った人は、虫はまったく気にならなかったという。

行列も、前半はそれほどでもなかった。

そして何より、USJとはそもそも目的が違う。

万博は、未来の技術や社会のあり方を体験する場所。

USJは、エンタメを楽しむ場所。

面白さを比べる対象ではないのです。

でも、評判の中では、そういう違いが見えなくなります。

「みんなが言ってるから」「なんとなくそうらしい」

その空気に流されると、自分の感覚で確かめる機会を失ってしまう。

そして、終盤になると空気が変わった。

「やっぱり行っておきたい」

「みんな行ってるし」

そう思う人が増えて、夜中から並んで当日券を求める人まで現れました。

最後の1ヵ月は毎日20万人以上が訪れ、総来場者数は2500万人を超えました。

評判は、空気をつくる。

でも、空気で動くと、本当に大切なものを見落とすこともある。

実際に行った人の声には、

「思っていたより良かった」

「もっと早く来ればよかった」

そんな言葉が多く含まれていました。

そして、最初の評判で行かなくていいやと思った人は、人生で一度しかないかもしれない貴重な機会を逃したかもしれません。

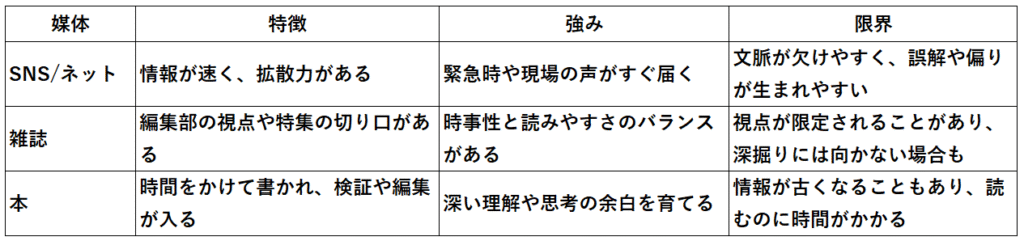

情報の種類とそれぞれの違い

SNSは、情報が早い。

でも、そのぶん、正確性は欠けることがあります。

誰が言ったのか、どこまでが事実なのか、文脈はどうだったのか。

そういうことが、見えにくい。

本は、時間がかかる。

でも、そのぶん、調査や検証、編集の手が入っていて正確です。

一冊を読み終える頃には、自分の中に“考える余白”が育っていることもある。

雑誌は、その中間。

時事性もありながら、編集部の視点や、特集の切り口があります。

このように、どんな媒体にも、限界はあります。

だからこそ、情報源を限定しすぎないこと。

一つの情報を、複数の媒体を通して見ること。

それは、偏りを避け、見落とさないための姿勢なのです。

情報の出どころを確かめる

情報は、誰が発信しているかで、重みが変わります。

専門性があるか。

利害関係があるか。

それを見ずに、言葉だけを信じてしまうと、意図的な切り取りや、印象操作に巻き込まれてしまうことがあります。

だから必ず「一次情報」を確認する。

一時情報とは、「誰かが要約・編集したもの」ではなく、「現場で語られた声」「直接の記録」「自分の目で見たもの」のこと。

たとえば、統計の原文を読むこと。

実際の発言を全文で確認すること。

現地に行って、自分の目で確かめること。

その人が、どんな立場で語っているのか。

何を守ろうとしているのか。

どこまで現場を知っているのか。

情報を集めるだけでなく、情報と向き合うこと。

それが、今の時代を生きる、確かな力になるのです。

空気に流されないこと

「みんなが言ってるから」

「みんなが動いてるから」

その空気に流されてしまうことは、日本社会ではよくあります。

誰かが先に動くと、それを見て、みんなが動く。

でも、誰も動かないと、ずっと動かないままになることもある。

それは、危うさでもあり、支えでもある。

たとえば、災害時の避難。

誰かが「ここは危ない」と言えば、みんなが動く。

でも、誰も言わなければ、動き出せない。

あるいは、職場での意見。

「このやり方はおかしい」と思っても、誰も言わないから、自分も言えない。

でも、誰かが言った瞬間に、「実は私もそう思ってた」と声が出る。

空気は、人を動かす。

でも、空気で動くと、間違いに気づかないことがある。

だから、私たちは自分の感覚を信じて動く力を持つことが大切なのです。

おわりに

「みんなが良い」と言っているもの。

それが本当に良いかどうかは、自分で見て、触れて、感じてみないとわからない。

評判はヒントになるかもしれない。

でも、答えはいつも、自分の実感の中にあります。

自分の目で見て、自分の耳で聴いて、自分の心で感じる。

それが、情報の時代に必要な、静かな力です。

「みんなが良いというものは、本当に良いのだろうか?」

その問いを、持ち続けることが、真実を見落とさないためのあなたの灯りとなります。